„Ist Heimat zwangsläufig identitätsstiftend?“

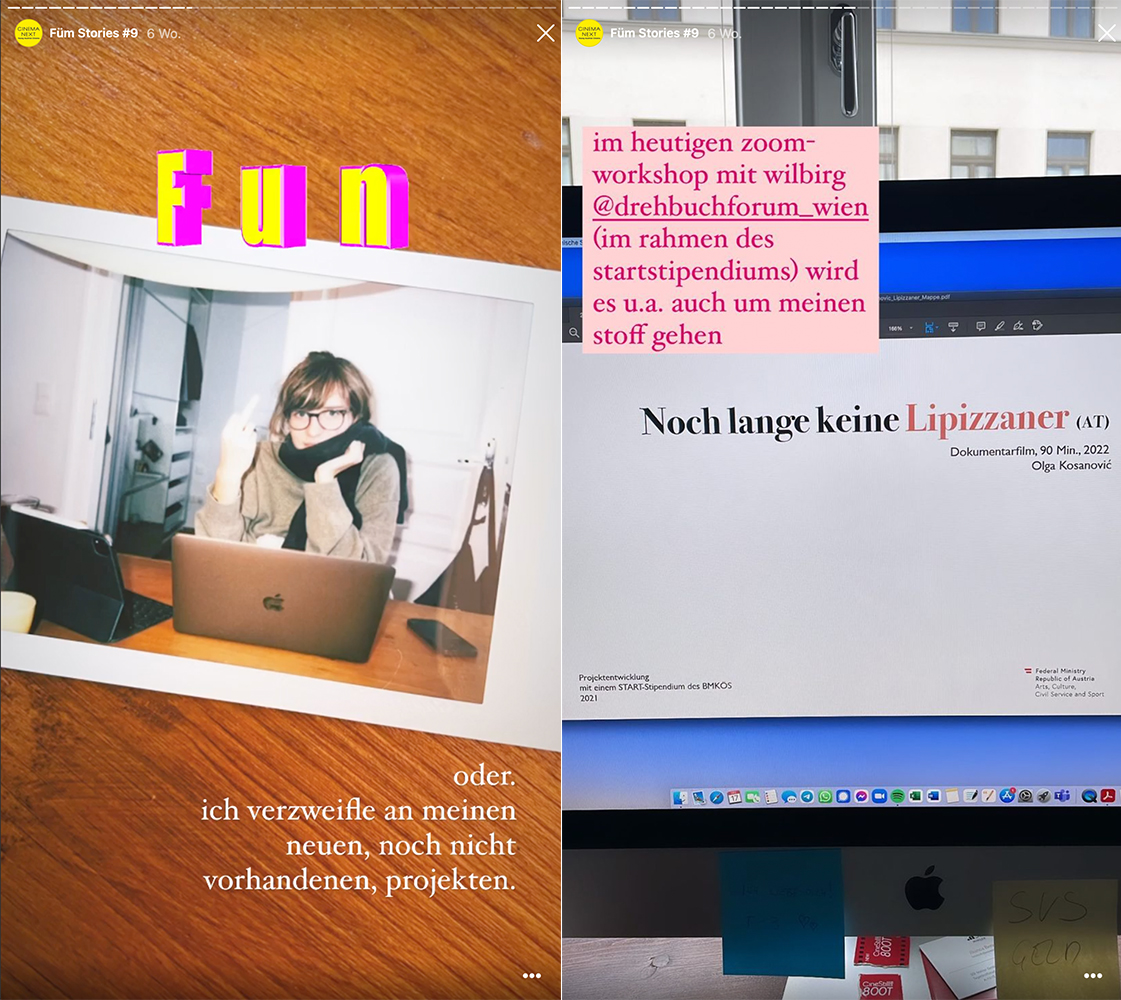

Olga Kosanović, 1995 geboren und in Wien aufgewachsen, maturierte im Zweig Multimedia an der Graphischen in Wien, absolvierte dann die Schule für unabhängigen Film Friedl Kubelka, bevor sie 2015 das Bachelorstudium Bildende Künste „Film“ an der Hochschule für bildende Künste Hamburg begann (und 2020 abschloss). Für ihren dokumentarischen Abschlussfilm Genosse Tito, ich erbe (2021) erhielt sie bei den Kurzfilmtagen Oberhausen den 3sat-Nachwuchsfilmpreis und war für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert. Olga ist als freischaffende Regisseurin und Kamerafrau tätig. Für das Startstipendium hat sie sich mit dem Projekt Noch lange keine Lipizzaner beworben, einer filmischen Begegnung mit der umstrittenen Frage des Dazugehörens.

Wenn man sich deine bisherigen Filme anschaut, hat man das Gefühl, in dir schlagen zwei Herzen: Das eine schlägt für einen narrativen Film mit liebevollen Figuren und Pointen, wie in TABU (2020, 3 min, Video unten verlinkt). Das andere Herz schlägt für einen genauso unterhaltsamen, aber freien, persönlichen dokumentarischen Zugang, wie du ihn in Valentin (2018, 11 min) im Porträt über deinen Bruder oder in Genosse Tito, ich erbe (2021, 27 min) in einem Film über deine Familie in Serbien wählst. Siehst du das ähnlich?

Olga Kosanović: Ja, ich glaube, das ist ganz gut getroffen. Ich bin sehr dankbar dafür, mich während meines Regiestudiums nicht für eine der beiden Formen entschieden haben zu müssen. Manchmal schreit eine Figur, ein Thema oder ein Umstand nach einer dokumentarischen Form, der ich mich dann gerne möglichst offen annähere, und manchmal ist es eben umgekehrt notwendig, genaue Szenen und Dialoge zu bauen, und das macht mir genauso Freude. Beides hat seine eigene Kraft, die mich gleichermaßen interessiert und fasziniert. In meiner Erfahrung ist es so, dass man für den Dokumentarfilm einen deutlich längeren Atem braucht, dafür dann aber mit unvorhersehbaren Momenten belohnt wird. Die Abwechslung, auf der anderen Seite, an konkret planbaren, fiktiven Szenen zu schreiben, tut mir persönlich gut und hat eine erfrischende Wirkung.

Mit Genosse Tito, ich erbe hast du bei den Kurzfilmtagen Oberhausen den 3sat-Nachwuchspreis erhalten und warst für den wichtigen Deutschen Kurzfilmpreis, den die Bundesregierung jährlich ausschreibt, nominiert. Bist du über den Erfolg des Films überrascht? Und hat dir dieser Zuspruch die Motivation gegeben, weiterhin dokumentarisch zu arbeiten?

Ja, es hat mich schon etwas überrascht. Der Film war keine einfache Reise, und da ist es umso schöner, wenn sich der Kraftakt am Ende gelohnt hat. Darüber hinaus finde ich es unglaublich motivierend und ermutigend, wenn so ein kleiner und vor allem persönlicher Film eine so große Anerkennung und Bühne bekommt wie zum Beispiel beim Deutschen Kurzfilmpreis – das ist unglaublich. Es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass das Persönliche ein sehr universelles Echo und Publikum finden kann und sich der Mut dazu als lohnend erweist.

Das Projekt, mit dem du dich für das Startstipendium beworben hast, Noch lange keine Lipizzaner, ist ebenso ein Dokumentarfilmprojekt und ebenso persönlich. Worum wird es da gehen?

Begonnen hat es mit der #Hiergeborene-Kampagne von SOS-Mitmensch, die ich mit einer Videobotschaft unterstützen wollte. Dazu muss man vielleicht ergänzen, dass ich aufgrund meines Studiums in Deutschland, aus Sicht der Wiener Behörden, zu viel im Ausland war und dadurch keinen Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft habe, obwohl ich hier geboren bin. Meine Botschaft ging unerwartet viral – von geschockten, ungläubigen Reaktionen und Zusprüchen bis hin zu dem Satz „Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner“ – erreichte mich in jenen Tagen vieles. Mir wurde schnell klar, dass das Thema Staatsbürgerschaft und damit zusammenhängend die Frage des Dazugehörens sehr polarisiert und offensichtlich Emotionen schürt. Dieser Tatsache möchte ich in meinem Projekt gerne nachgehen und in einer breiteren dokumentarischen Versuchsanordnung den Wir-Begriff untersuchen – dabei soll es gar nicht so sehr um mich oder meinen Fall gehen.

Und in welcher Form und mit welchem Fokus willst du deine „dokumentarische Versuchsanordnung“ angehen und diesen „Wir-Begriff“ untersuchen?

Die Frage nach der Verortung von Heimat finde ich in einer modernen, globalisierten und vernetzten Gesellschaft sehr spannend. In welcher Form gibt es Heimat noch und ist sie zwangsläufig identitätsstiftend? Das Einbürgerungsgesetz in Österreich zum Beispiel ist, meiner Meinung nach, für eine zeitgenössische junge Frau wie mich praktisch nicht erfüllbar. Das macht das Ganze irgendwie kafkaesk. Um dieses weite Thema fassen zu können, ist es für mein Projekt glaube ich wichtig, einen persönlichen Ausgangspunkt zu haben und da bietet sich meine Erfahrung als eine Art Protagonistin natürlich an. Trotzdem ist es mir ein Anliegen, mich nach und nach vom Persönlichen zu lösen und ein breiteres Feld an Stimmen zu Wort kommen zu lassen, denn es geht nicht um mich – es geht vielmehr um die Frage, was Zusammenleben in der heutigen Welt bedeutet und wie es praktisch machbar ist. Wir sind alle Teil verschiedener, kleinerer oder größerer Bubbles, denen wir uns zugehörig fühlen, die uns vermeintlich ausmachen. Oft definieren wir uns über etwas, was wir nicht sind, also über eine Abgrenzung von etwas Anderem.

In welchem Stadium befindet sich das Projekt derzeit und was glaubst du, wird in den nächsten Schritten die größte Herausforderung?

Es gibt mittlerweile ein Exposé, mit dem ich glücklicherweise beim scriptLAB docu vom Drehbuchforum eine Zusage bekommen habe und dadurch auch die nächsten drei Monate dramaturgische Unterstützung genießen darf. Für die nächsten Schritte wird die größte Herausforderung sein, konkrete Protagonist*innen und/oder Orte zu finden, die sich für den Film eignen.

Seit 2020 bist du auch lehrend für Fotografie und Film an Wiener Schulen tätig. Was ist dir wichtig, den Schüler*innen mitzugeben?

Es gibt kein richtig oder falsch. Meine Schüler*innen sollen ausprobieren dürfen, was sie interessiert oder was ihnen Spaß macht – wenn sie daran scheitern, ist es oft sogar das Beste, was in so einem geschützten Raum passieren kann. Ich versuche auch immer dahingehend zu ermutigen, das Scheitern zu thematisieren oder filmisch zu verwerten. Denn der Prozess ist in der Lehre meiner Erfahrung nach viel wichtiger als das Endprodukt selbst. Ich verstehe so einen Klassenverband als eine Art offene Arbeitsgruppe, bei der es immer ums Geben und Nehmen geht, auch für mich – wenn das mal funktioniert, ist alles andere ein Kinderspiel 🙂