Ein nicht selbstverständlicher Ort

In der Neubaugasse 64-66 in Wien findet man die Räumlichkeiten der Schule Friedl Kubelka für unabhängigen Film. Ich kenne sie. Da ist ein größerer Raum mit Holzboden (der manchmal quietscht). Hier passiert fast alles: Vorträge, Diskussionen, üben, wie man einen analogen Film fürs Entwickeln aufspult. Einzelgespräche mit der Schulleitung finden hier auch statt. Filme werden projiziert und im Anschluss ausführlich besprochen, und manchmal wird hier auch gefilmt. Dann gibt es die Küche. Ein Ort der Erholung während intensiver Workshops. Schließlich ist da die Dunkelkammer, in der die analogen Filme von den Studierenden selbst entwickelt werden und in die ich mich nicht so oft getraut habe, wie ich es gerne hätte. Die Schule existiert nun schon seit 2006, bis 2013 wurde sie von ihrer Gründerin, der Filmemacherin und Fotografin Friedl Kubelka/vom Gröller, geleitet. Seit 2014 steht sie unter der Leitung des Filmemachers und Künstlers Philipp Fleischmann, der auch selbst die Schule besucht hatte.

Ich wurde von Cinema Next gefragt, ob ich ein Porträt über die Schule schreiben könnte. Ich selbst war dort im Schuljahr 2019/20 Student. Es ist also unweigerlich ein – und vom Cinema Next Team auch gewünschter – subjektiver Blick, der Dinge, die mir wichtig sind, in den Vordergrund stellt und dabei womöglich andere Facetten der Schule etwas im Hintergrund lässt. Ich will mit Begeisterung über einen Ort schreiben, an dem Film und Form ernstgenommen werden. Eine Schule, die sich, die ihren Student*innen erlaubt zu suchen, zu reflektieren, nachzudenken mit und über Film. Dass es so einen Ort überhaupt gibt, ist nicht selbstverständlich.

Die Schule Friedl Kubelka für unabhängigen Film ist zunächst dafür bekannt, dass sie einer der wenigen Orte weltweit ist, wo das analoge Filmschaffen noch gelehrt wird. Mittlerweile ist es sogar so, dass internationale Student*innen nach Wien pilgern, um an der Schule lernen zu können und dadurch überhaupt mit analogem Film erstmals in Berührung zu kommen. Der analoge Film ist ein primärer Fokus der Schule und viele der Absolvent*innen arbeiten auch nach dem Abschluss intensiv mit diesem Medium weiter. Die Filmschule führt die avantgardistische Tradition der Arbeit mit einem Medium fort, das momentan leider um sein Überleben kämpfen muss. Sie richtet sich vor allem an Filmschaffende, die unabhängig arbeiten wollen.

“Unabhängigkeit” scheint mir ein Schlüsselbegriff, wenn ich an meine Zeit an der Filmschule denke. Es gibt viele Dinge, von denen man als Filmemacher*in unabhängig sein kann, viele Dinge, von denen ein Film unabhängig sein kann: die Unabhängigkeit von bestimmten Erwartungen an Filme und deren Macher*innen oder vom Druck einer “Karriere” oder sofortigen “Professionalisierung”. Vor allem aber fördert die Filmschule eine Unabhängigkeit im Denken über Film, über Kunst und überhaupt als Lebenseinstellung. Die Schule ist ein Raum für das Suchen und die Entfaltung eigener Ideen.

Unabhängigkeit führt einen dann relativ schnell zum Begriff “Freiheit”. Wenn man unabhängig von Geld, Institutionen und gesellschaftlichen Erwartungen arbeitet, ist man auch frei, das zu tun, was man wirklich will. Mit Freiheiten kommen allerdings oft auch Schwierigkeiten. So ist die Schule auch ein Ort für Fragen wie: Wie überlebt man, wenn man unabhängig arbeitet? Es ist ein Ort, an dem Filmemacher*innen, die mehr vom Kino wollen als Konventionen, sich austauschen, sich selbst suchen und vielleicht finden können.

Seit der Gründung der Schule sind nun 16 Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sie sich einen Namen in der heimischen und internationalen Filmszene erarbeitet. Das liegt wohl auch daran, dass viele Absolvent*innen mit ihren Filmen auf Festivals rund um die Welt vertreten sind. Daher soll dieses Porträt der Filmschule anhand von zehn Filmen gezeichnet werden, die im Laufe der Jahre von Absolvent*innen der Schule für unabhängigen Film geschaffen wurden. Es sind Filme, die auf ihre unterschiedlichsten Arten den Geist der Schule wiedergeben und uns zeigen können, wie wertvoll die Schule für die nationale und internationale Filmlandschaft ist. Sie war, ist und soll immer ein Ort bleiben, an dem über Film gedacht und gesprochen und Film gemacht wird.

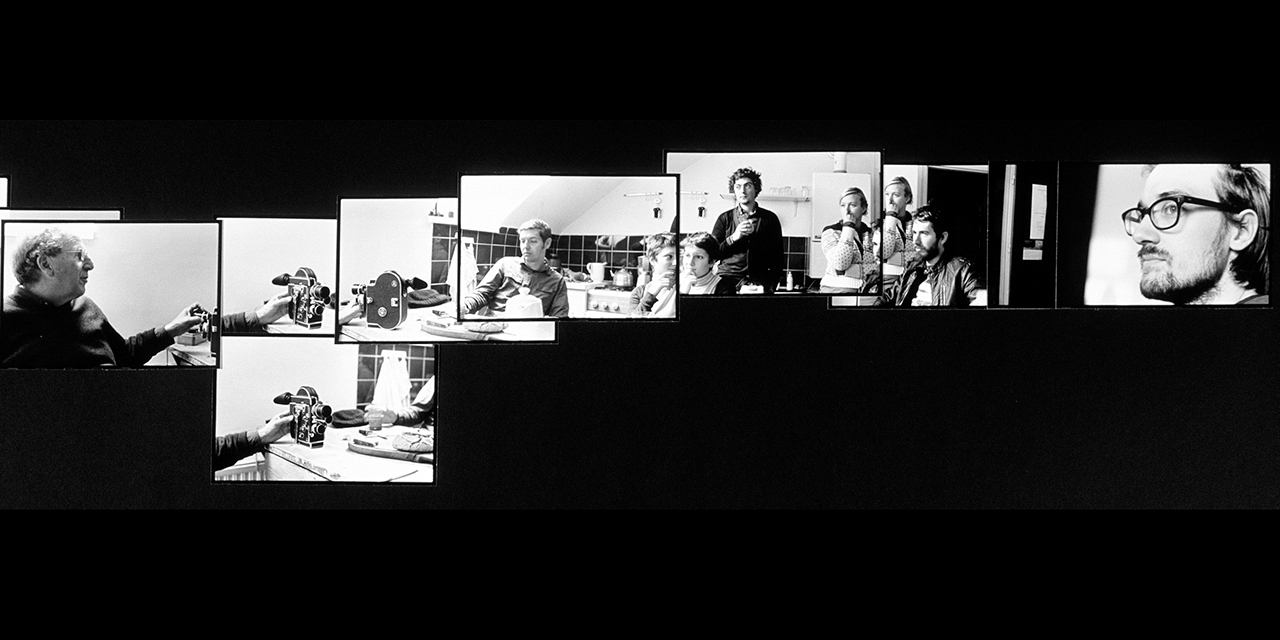

Juri, von Johannes Schrems, 2009-2014, ca. 40 min

Handy-Screenshot einer Filmprojektion.

Die Kostbarkeit von Bildern ist eine Tatsache, die heutzutage schnell vergessen werden kann. Bilder, die jederzeit und ständig abrufbar sind, gibt es viele. Wir benutzen sie dennoch, um Kostbares festzuhalten, und meinen, die Bilder kostbar zu behandeln. Doch es ist klar, dass der Wert von Bildern sinkt. Ein wachsendes Interesse an analogen Materialien zeigt uns auch, dass wir uns dessen bewusst sind. Was also tun, wenn wir mit wirklich kostbaren Bildern konfrontiert werden? Bilder z.B., die von kaum wem gesehen werden? Bilder, die wir womöglich nur einmal sehen können?

Johannes Schrems hat entschieden, kostbare Bilder auf kostbarem und zugleich kostspieligem Material festzuhalten. Eine Rolle 16mm-Farbfilm, auf der drei Minuten Film sind, kostet rund 80 Euro. Der Film, den ich im anfänglich beschriebenen Raum sehen durfte dauerte ungefähr 40 Minuten. Für einen unabhängigen Filmemacher bedeutet das: ständiges, wohl überlegtes Investieren des eigenes Geldes in Bilder. Was ist auf der Rolle Film zu sehen? Das Heranwachsen eines Buben, des Sohnes von Johannes Schrems. In 40 Minuten sah ich ca. fünf Jahre Leben. Der Film beginnt ohne Vorspann, ohne Titel, er fängt einfach an. Wir sehen ein Kind, wohl erst ein paar Tage alt. Der Film bewegt sich in Bildern durch dieses junge Leben. Wir sehen den Buben beim Schlafen oder In-die-Kamera-schauen. Er liegt. Wir sehen Bilder, wie Porträtfotos, aber bewegt. Jedes Bild dauert ca. vier Sekunden. Dann kommt das nächste. Nur manche Bilder werden etwas länger gehalten, doch auch sie dauern nur ein paar Sekunden. Während wir ein Bild nach dem anderen sehen, vergeht Zeit, und bevor wir es wirklich merken, wächst der Bub. Wir sehen Bilder, die uns womöglich aus der eigenen Kindheit vertraut erscheinen. Momente, die im Film gar nicht groß verlautbart oder in Szene gesetzt werden, ziehen vor unseren Augen vorbei. Es sind kostbare Momente. Plötzlich liegt der Bub nicht mehr, er sitzt. Er isst. Er spielt. Plötzlich geht er zu Fuß. Zuerst nur ein paar Schritte, dann schon recht selbstsicher. Anfangs geht er noch wie eine Figur aus einem Horrorfilm: die Arme nach vorne gestreckt. Vielleicht um das Gleichgewicht zu halten oder sich nach den paar Schritten, die wir sehen, in die Arme seines Vaters fallen zu lassen, der hinter der Kamera steht? Immer wieder ist es lustig, immer wieder weint der Junge auch. Es ist ein Film über nichts anderes als das Leben und ein Film voller Leben.

Wasser aus Korn, von Josephine Ahnelt, 2013, 13 min

Ein “Spiel-Film”: Ein Junge und ein Mädchen vertreiben sich die Zeit auf einem Flughafen. Sie spielen Fangen und finden neue Möglichkeiten, eine Rolltreppe zu nutzen. Vor allem dem jungen Mädchen bietet Josephine Ahnelt viel Platz in ihrem Film. Sie porträtiert das Mädchen auf der Schwelle zum Teenageralter, in dem das Erwachsenwerden beginnt. In verschiedenen Einstellungen zeigt sie das Mädchen, filmt ihr Gesicht immer wieder behutsam. Diese Behutsamkeit wird unterstrichen durch die Entscheidung, mit selbstentwickeltem Analogfilm zu drehen. Die Bilder sind schwarz-weiß, Ton gibt es keinen. Immer wieder zeigt sich das Material, statt sich hinter den Bildern zu verstecken. Wir sehen Spuren der Entwicklung und Entstehung des Materials selbst.

Am selben Flughafen dann ein unerwarteter Bruch: Wir sehen vier junge Erwachsene (zwei Männer, zwei Frauen). Sie umarmen einander und küssen sich. Sehen wir hier einen Abschied oder ein freudiges Wiedersehen? Es wirkt wie ein kurzer Blick in eine mögliche Zukunft für den Jungen und das Mädchen. Dann kehrt der Film zurück zu ihnen und ihren Spielen. Wir kehren zurück in diese flüchtigen Augenblicke des Kindseins, von denen wir wissen, dass sie auch für unsere Protagonist*innen bald vorbei sein werden.

Atlantic35, von Manfred Schwaba, 2015, 1 min

Wer schon einmal auf analogem Film gedreht und eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, wird womöglich den Wunsch verspürt haben, auf 35mm zu drehen. Dieses Format, das einst der industrielle Standard für Spielfilme war, ist heute nur noch ein paar Ausgewählten vorbehalten. In Atlantic35 erfüllt sich Manfred Schwaba, mithilfe seiner Kamerafrau Barbara Mayer, diesen Traum und macht dabei auch einen Film über Sehnsucht und Flüchtigkeit. Der Film selbst ist nur wenige Sekunden lang. Je nachdem, ob man ihn mit 16 oder 18 Bildern pro Sekunde projiziert, sieht man darin zwischen vier und fünf Sekunden belichtetes Filmmaterial. Davor und danach werden diese Aufnahmen noch von ein paar Sekunden Schwarzfilm gerahmt. Das führt insgesamt zu ca. zwanzig Sekunden Film. Was sehen wir auf diesen wenigen Sekunden Material? Einen Film, der von einer Sehnsucht erzählt (dem Drehen auf 35mm), und dafür eines der großen Sehnsuchtsbilder des Kinos wählt: das Meer.

Wenn man nicht aufpasst, zieht der Film schnell an einem vorbei: Doch die paar Sekunden Meer sind kostbar und bleiben im Gedächtnis. Nach dem Sehen des Films trage ich die kurz aufgeflackerten Bilder mit mir herum. Die genauen Bilder sind nicht mehr da, aber der Eindruck, den die Geste schafft, bleibt.

Venus Delta, von Antoinette Zwirchmayr, 2016, 4 min

Wir sehen eine karge Landschaft aus Steinen in starren Einstellungen. Zwischen ihnen zieht sich ein Fluss. Dann plötzlich: ein Schopf Haare, die Andeutung eines (weiblichen) Körpers, der in dieser Landschaft in Szene gesetzt wird. Im Laufe des Films werden noch die folgenden Elemente eingeführt: einige gelb-goldene Kugeln (es sind nie mehr als drei im selben Bild zu sehen) und ein weiterer (männlicher) Körper. Die Filme von Antoinette Zwirchmayr verhandeln immer wieder die verschiedenen Verhältnisse von Landschaften zu menschlichen Körpern. Das gilt auch für Venus Delta. Dabei ist auch immer klar, dass Körper ebenso Landschaften wie Landschaften auch Körper sind. So erkennen wir auch in einer Einstellung, die nur das braune, lockige Haar der Frau zeigt, eine Landschaft. Sowohl die Kargheit und Einfachheit der Landschaft sowie die Nacktheit der Körper deuten auf eine Art “Urzustand”, auf etwas Natürliches hin. Obwohl wir nur ihre Oberflächen sehen können, ahnen wir eine Tiefe. Diese Bilder existieren fernab von unserer modernen Welt.

Genosse Tito, ich erbe, von Olga Kosanović, 2021, 27 min

Die Schule für unabhängigen Film ist für viele eng mit der Idee der Arbeit mit Analogfilm verbunden. Viele der Absolvent*innen widmen sich auch nach ihrer Studienzeit diesem Medium. Sie entwickeln ihre Filme selbst und basteln Masken, mit denen sie das Bild verändern und beeinflussen können. Es gibt vielen der Filme ein Gefühl von Intimität. Wie kann also ein Film aussehen, der diese Idee beibehält, aber digital gefertigt ist?

Olga Kosanović dreht mit Genosse Tito, ich erbe eine Art “Home-Movie”. Der Film gibt Einblicke in einen Urlaub, den sie mit ihren Großeltern, ihrer Mutter und ihrem Bruder im Landhaus in Serbien verbringt. Dabei wird über die Vergangenheit gesprochen: über Tito, den Krieg und die Narbe, die diese Vergangenheit auch innerhalb ihrer Familie hinterlassen hat. Die geografische Trennung der Familie, die durch diese Vergangenheit entstand. Es wird aber auch über die Zukunft geredet: In einer frühen Szene wird die Filmemacherin von ihrem Großvater über die Wasserleitungen des Hauses informiert. Sie und ihr Bruder werden darauf vorbereitet, dieses Grundstück eines Tages zu erben. Doch was werden sie damit tun? Der Großvater redet von Verkauf, während andere Familienmitglieder noch den Eindruck erwecken, dass sie hoffen, das Grundstück wird weiterhin von und für die Familie genutzt.

Selten werden im Kino so große Begriffe wie “Heimat”, “Herkunft” und “Zugehörigkeit” mit einer solchen Lockerheit und warmen Vertrautheit behandelt.

Not East, Not West, von Nigel Gavus, 2019, 10 min

Noch bevor wir das erste Bild sehen, spricht eine Stimme zu uns. Ein Mann spricht Japanisch. Seine Stimme zieht sich durch den Film. Er sitzt in einem Zug. Er denkt nach über das Leben und seine Philosophie dazu. Der Zug kommt an, dann der Filmtitel: Not East, Not West. Der Mann steigt aus: Wo ist er? Wo sind wir?

Auf dem Bahnhof ziehen Menschen vorbei. Die Kamera zittert etwas. Die Bilder sind rau, schwarz-weiß und auf Film gedreht. So sieht ein unabhängiger Film aus. Der Film von Nigel Gavus folgt einem Instinkt, einer Idee, einem Wunsch.

Wir folgen dem Mann auf seinem Weg durch eine Stadt. Er trägt einen Koffer mit sich. Im Voice-over sinniert er weiterhin über die Dinge, die er sieht, über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das Thema der Zeit zieht sich durch den ganzen Film. Der Protagonist zieht in Zeitraffer durch die Stadt.

Dann ist da eine Begegnung zwischen Mann und Frau auf einer Rolltreppe. Sie sehen einander an. Einer der Momente, die das Kino durch seine Geschichte hindurch immer wieder inszeniert hat. Die Begegnung zweier Menschen als Anker in der Welt. Jetzt sind sie in einer Wohnung. Berühren und streicheln einander und für eine Weile hört das Voice-over auf. Völlige Stille kehrt ein. Nur die Gegenwart existiert. Dann verlässt der Mann die Wohnung wieder. Er ist verliebt in eine Erinnerung, ein Bild von ihr. Die Umgebungsgeräusche, das Voice-over, das Hadern setzen wieder ein. Er muss weiterziehen.

BEATRIX, von Milena Czernovsky & Lilith Kraxner, 2021, 95 min

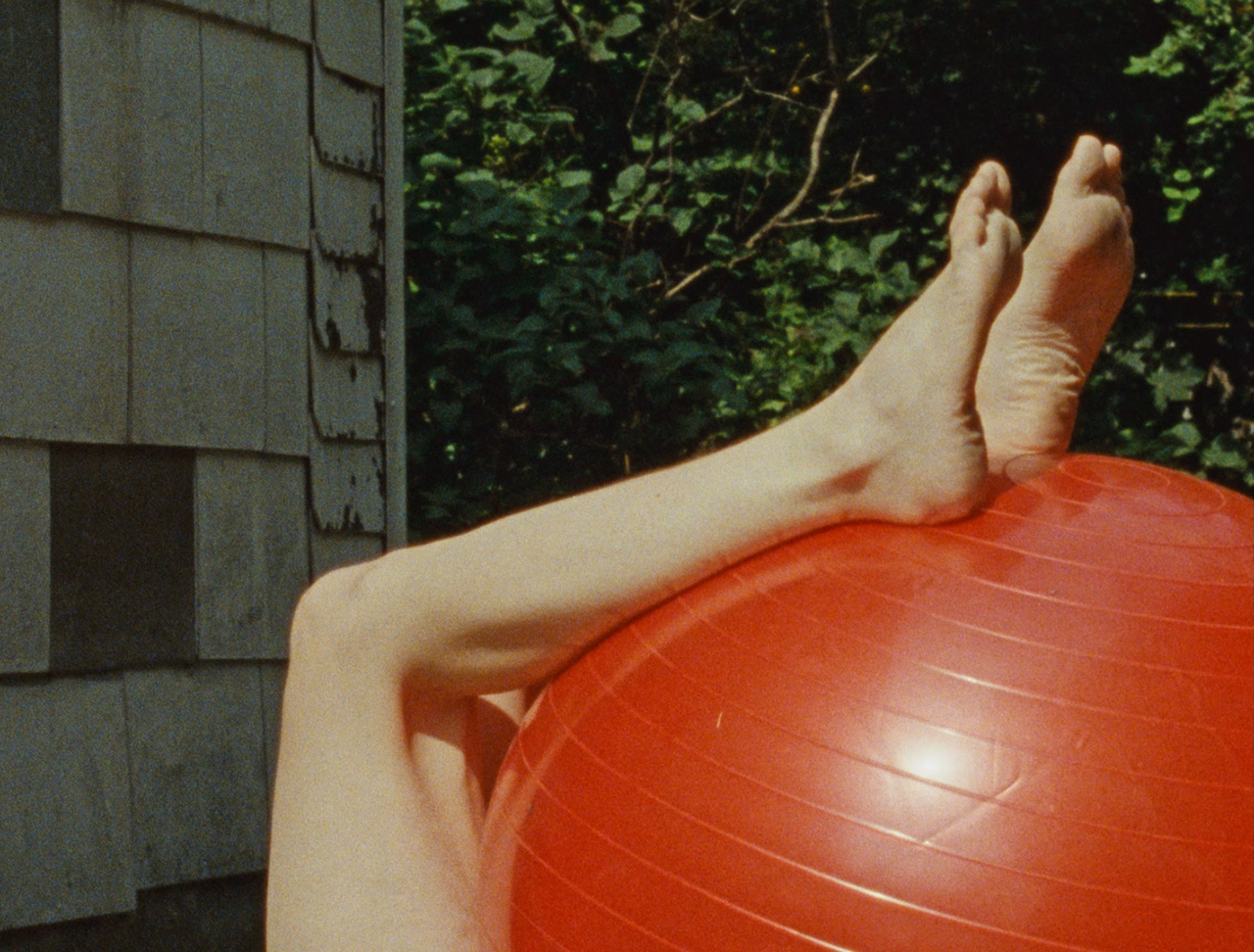

Ein guter Film lässt einen wirklich sehen. Man kommt danach aus dem Kino und sieht die Farben des Himmels, wie das Licht auf die Straße fällt, wie sich die Blätter der Bäume im Wind und in den Strahlen der Sonne bewegen. BEATRIX ist ein solcher Film. Es wird von einer jungen Frau erzählt, die auf ein Haus aufpasst, dass nicht ihres ist. Sie erledigt Haushaltstätigkeiten, bewegt sich, langweilt sich. Manchmal erhält sie Besuch. Es ist ein Film, der nicht Ideen davon erfüllt, was ein Film sein sollte, sondern einfach einer ist. Kein Film, bei dem man ein Drehbuch oder Konzept spürt, das den ganzen Film in Fesseln legt. Während Beatrix Dinge tut, vergeht Zeit. Wie lange braucht es, um einen Geschirrspüler auszuräumen? Leere ist nicht einfach Leere. In dieser scheinbaren Banalität findet Beatrix Momente der Schönheit: Sie liegt im Bett und der Ventilator schwenkt hin und her, sie beobachtet, wie das Licht auf der Decke ihres Zimmers tanzt und die Sterne im Nachthimmel.

Filmen, die analog gemacht werden, wird oft eine Art Taktilität nachgesagt, die manchmal oberflächlich sein kann. Das gilt nicht für BEATRIX, einem Film, bei dem man die Gegenstände und vor allem die Körper tatsächlich spüren kann. Die Bilder sind einerseits streng komponiert, doch sie haben immer eine Offenheit der Welt gegenüber. Jederzeit kann eine Katze, ein Vogel oder ein Mensch das Bild betreten oder auch verlassen. Manchmal sind die Bilder leerer, während Beatrix allein ist, oder voller und bedrängender, wenn Besuch da ist.

Alle Bilder und Szenen sind gleichwertig, alle Tätigkeiten sind es auch. Rasieren ist so wichtig wie Zähneputzen oder mit Freund*innen essen oder den Staubsauger ausputzen oder im Bett zu liegen und sich zu entspannen oder zu langweilen. Diese wahrhaftige Gleichwertigkeit erzeugt ein Mysterium, dass unserer Realität entspricht.

Into the Wild, von Markus Maicher, 2020, 5 min

Kino, das weiß man schon seit Lumière und Griffith, ist, wenn Blätter im Wind wehen. Ein filmisches Herbarium: Aus der Dunkelheit des anfangs schwarzen Filmbildes brechen plötzlich Blätter in schwarz-weiß hervor, die im Wind wehen. Sie flackern, zittern, beben über die Leinwand, dann wehen sie wieder in Stille. Zu ihnen gesellen sich weitere Bilder: Pferde auf einer Wiese, eine Frau geht auf einem Pfad, Blumen, Scheunen, etc. Markus Maicher bringt uns diese Bilder, die er selbst handgefertigt hat, aus einer Farm in Kanada. Dort verbrachte er eine Woche, filmte auf analogem Material, welches eigentlich dafür gedacht ist, Tonaufnahmen zu machen, und entwickelte in einer Dunkelkammer, die eigentlich ein Schweinestall ist. Den Bildern ist ihr analoger Charakter immer anzusehen, sie sind roh, teilweise zerkratzt, teilweise sind die Perforationslöcher sichtbar. Maicher macht den Film aus den natürlichen und organischen Materialien, die ihm vor Ort zur Verfügung stehen. Der Film ist ein Geschenk. Kleine Stücke Natur, die Maicher für uns auf Film zusammengesetzt hat.

Sonnenfilm, von Antonia de la Luz Kašik, noch unveröffentlicht, 17 min

Wenn die Frage aufkommt, was den Film von anderen Kunstformen unterscheidet, fällt das Augenmerk oft auf das Werkzeug der filmischen Montage. Gewöhnlicherweise findet diese Montage von einem Bild zum nächsten in einer zeitlichen Abfolge statt. Zuerst sehen wir ein Bild und dann darauffolgend das andere. In Antonia de la Luz Kašiks Sonnenfilm sehen wir eine Montage der anderen Art: zwei Bilder (oder zwei Halbbilder?) nebeneinander. Eine Gegenüberstellung desselben Motivs: die Sonne über dem Meer. In der linken Hälfte des Bildes sehen wir einen Sonnenaufgang. Der Himmel ist zuerst rötlich, die Sonne dunkel und orange. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde ist der Himmel gelb, die Sonne selbst sehen wir nicht mehr, sie ist über den oberen Bildrand gestiegen. In der rechten Hälfte des Bildes sehen wir die Gegenbewegung dazu: Die Sonne sinkt und aus Gelb wird Rot. Die Aufteilung beider Filmhälften passiert nicht durch einen digitalen Split-Screen, sondern ist ein erkennbar analoger Effekt (die Linie bewegt sich auch leicht über den Zeitraum des Films). Die Einstellung wird gehalten, manchmal fliegt ein Vogel durch das Bild, einmal sehen wir einen Menschen. Doch diese einfache Gegenüberstellung zweier Bilder im selben Bild macht aus einem Film, den man sicher auch als “einfach” bezeichnen könnte, etwas genuin Filmisches und Komplexes. Man kann nur staunen, wie ein wunderschönes, natürliches, aber alltägliches Phänomen gefilmt wird. Es ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Dieser Film könnte nicht in ein anderes Medium übersetzt werden, er kann nur als Film existieren.

Filme von Max Koller

Stürzende Buchen, von Max Koller, 2020, 6 min.

Die Filme von Max Koller sind vieles: analog, digital, lustig, nostalgisch, lebendig. Viele von ihnen eint jedoch eine Eigenschaft, die nicht in die Welt des Kinos passt, wie wir sie gewöhnlicherweise kennen: Sie sind einer Öffentlichkeit (bisher) vorenthalten. Max Koller macht diese Filme für sich selbst und seine Freund*innen. Seine Filme sind Porträts von Freund*innen, Nachmittagsspaziergänge oder Gegenüberstellungen verschiedener YouTube-Videos. Die Idee, Filme zu machen und diese dann nicht an Festivals oder an Kinos zu schicken, ist für mich auch mit dem Begriff der “Unabhängigkeit” verbunden, die für die Schule Friedl Kubelka so wichtig ist. Unabhängigkeit von Geld, Institutionen, von dem Urteil anderer. All dies, scheint mir, sind Dinge, von denen sich Max Koller unabhängig macht. Er macht die Filme um ihretwillen. Jede Einstellung und jeder Film sind sich selbst genug. Ihre Daseinsberechtigung, ihre Schönheit, ihr Spiel mit der Welt sind in sich gegeben. Sie können Dinge ausprobieren: Techniken, narrative Ideen, formale Einfälle. Alles ist erlaubt. Deshalb macht Max Koller Filme, die frei sind.